| Méthode (fiche) |  |

| Méthode (Diapo) |

I. TEXTES OFFICIELS : UN DES DEUX EXERCICES DU BACCALAURÉAT

A. RAPPEL : LA PLACE DES ÉPREUVES DE SPÉCIALITÉ DANS LE BACCALAURÉAT

B. NATURE ET STRUCTURE DE L’ÉPREUVE D’HGGSP

II. CONSEILS DE MÉTHODE

A. ANALYSER LE SUJET ET DÉGAGER UNE PROBLÉMATIQUE

1. Analyser le sujet

2. Formuler une problématique

B. ORGANISER UN PLAN EN MOBILISANT SES CONNAISSANCES

1. Mobiliser ses connaissances

2. Bâtir un plan

C. RÉDIGER

1. Rédiger une introduction et une conclusion

2. Construire le développement

3. Conseils de mise en forme

I. Textes officiels : un des deux exercices du baccalauréat

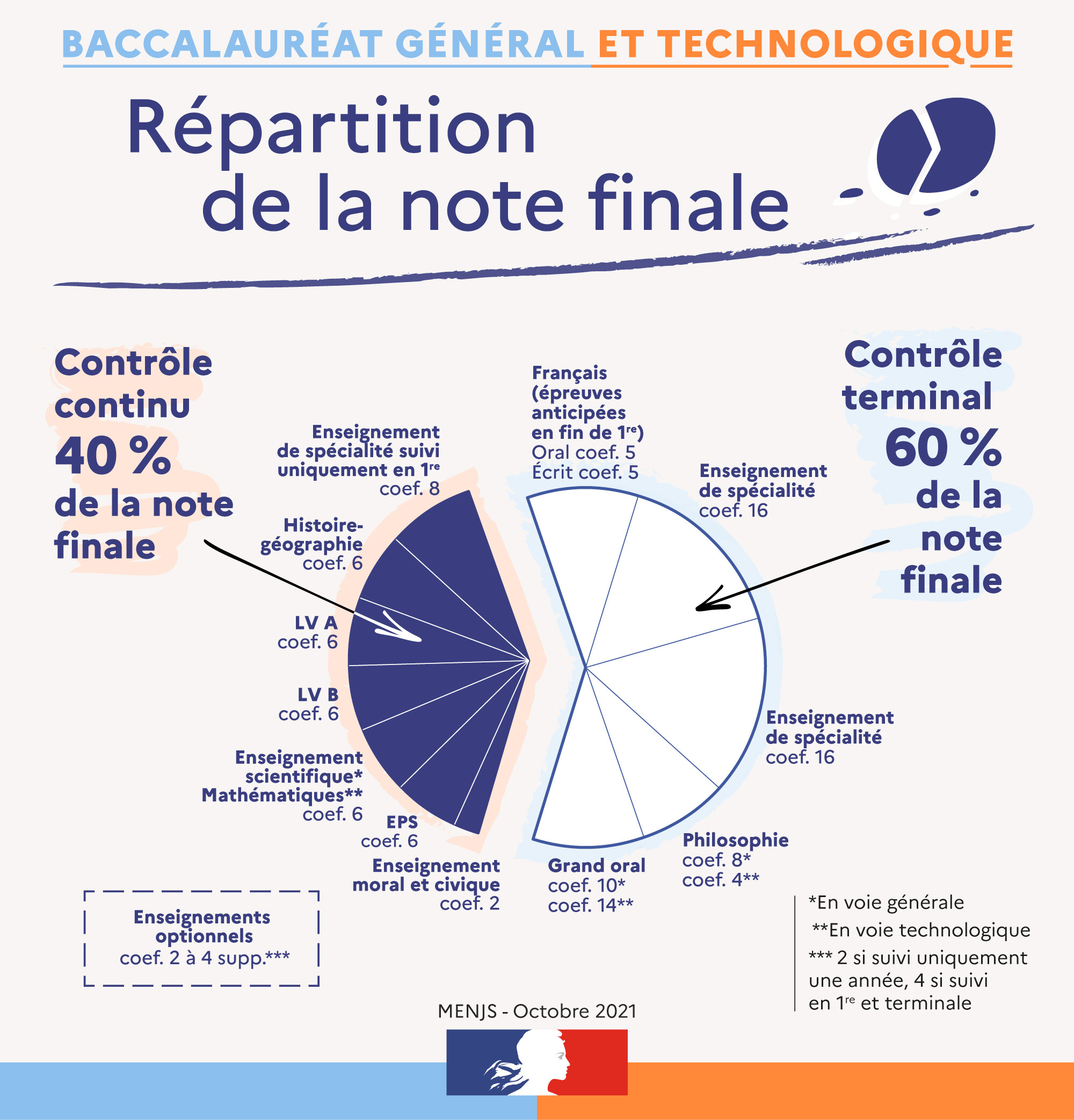

A. La place des épreuves de spécialité dans le baccalauréat

Voici la répartition entre contrôle continu et contrôle final :

NB. Visuel de 2021. Cette répartition évolue cette année, avec l’organisation d’une épreuve anticipée en mathématiques (Coefficient 2 => la note du grand oral 2027 sera prise en compte avec un coefficient 8 au lieu de 10)

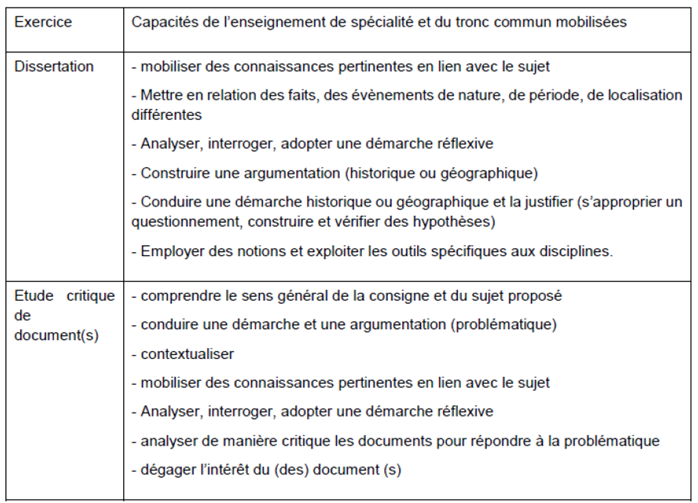

B. Nature et structure de l’épreuve d’HGGSP

L'épreuve est composée de deux exercices notés chacun sur 10 points :

- une dissertation (c’est ce qui nous intéresse ici) ;

- une étude critique d'un (ou deux) document(s).

Capacités et attendus de l’épreuve écrite d’HGGSP :

II. Conseils de méthode

La dissertation correspond à un exercice central dans le système éducatif français, en fin de scolarité secondaire et dans les études supérieures. Il s’impose comme exercice scolaire au XIXe siècle, avant de devenir une épreuve académique incontournable encore aujourd’hui.

Son caractère académique et son ancienneté font de la dissertation un exercice régi par des normes formelles extrêmement rigoureuses, malgré les inévitables variantes disciplinaires.

A. Analyser le sujet et dégager une problématique

[Au brouillon]

Manuel : méthode bac p.100

1. Analyser le sujet

Lecture attentive de l’énoncé du sujet :

- Bornage du sujet dans le temps et dans l’espace (contexte) : cadre chronologique, échelle spatiale.

- Repérage des termes importants, en particulier les notions clés.

- Identification des opérateurs logiques entre les termes du sujet : « et » (juxtaposition), « ou » (alternative), « car » (causalité), « donc » (conséquence), « mais », (opposition), « face » (confrontation), « de/à » (évolution), etc.

- Quels sont les liens logiques entre les termes du sujet ? Avons-nous : des mots associés (juxtaposition) ; ou bien une mise en relation par des opérateurs logiques : « ou » (alternative), « car » (causalité), « donc » (conséquence), « mais », (opposition), « face » (confrontation), « de/à » (évolution), « et » (polysémique).

2. Formuler une problématique

L’analyse d'un sujet doit conduire à la formulation d'une problématique.

Rappel (définition) : la problématique d’un sujet est l’approche ou la perspective théorique qu’on décide d’adopter pour traiter le problème posé par la question de départ. Elle est une manière d’interroger les phénomènes étudiés de manière efficace et donc d’éviter ainsi la simple récitation des connaissances.

Plus simplement, il s'agit de poser la question-clé induite par le sujet, à laquelle la dissertation se propose de répondre de manière organisée.

B. Organiser un plan en mobilisant ses connaissances

Manuel : méthode bac p.184 et 270

[Au brouillon]

1. Mobiliser ses connaissances

Manuel : méthode bac p.184

En s’appuyant sur l’analyse du sujet, lister au brouillon les connaissances qui semblent devoir être mobilisées pour traiter le sujet : notions, faits, dates, lieux, acteurs...

Rassembler les idées et les faits en différentes catégories ou thèmes : c’est l’ébauche du futur plan.

2. Bâtir un plan

Manuel : méthode bac p.270

Toute dissertation demande l'élaboration d'un plan qui organise la réponse à la problématique. À chaque sujet sa démarche, en accord avec la problématique adoptée.

Le plan comporte généralement deux à trois parties, qui correspondent à chaque étape de votre réponse. Votre devoir doit être équilibré, c’est-à-dire que la longueur de vos différentes parties ne doit pas être trop disproportionnée.

Plusieurs types de plan sont possibles :

- Plan thématique : la réponse au sujet s'organise autour de quelques grands thèmes (parfois précisés dans l’intitulé du sujet).

- Plan comparatif : 1/ Points communs ; 2/ Différences ; 3/ Complémentarité, ou encore : 1/ Permanences ; 2/ Mutations ; 3/ Typologie.

- Plan analytique (ou inductif) : 1/ Aspects, description ; 2/ Causes, explication ; 3/ Conséquences, problèmes, solution...

- Plan chronologique : c'est le mieux adapté pour analyser une évolution. II faut chercher à découper le cadre chronologique du sujet en plusieurs périodes. Chacune donne lieu à une partie du plan. Les dates charnières doivent pouvoir être justifiées dans le devoir.

NB. Il est souvent nécessaire de s’émanciper du plan du cours. Ce qui doit guider le choix du plan, c’est la nécessité de produire un propos « problématisé », càd une démonstration, un cheminement, pas un « catalogue » de connaissances restituées. Ici, le principal effort à produire consiste à limiter la discontinuité chronologique entre nos jalons.

C. Rédiger

[Au « propre »]

1. Rédiger une introduction et une conclusion

Manuel : méthode bac p.426

a. L’introduction

L'introduction comporte trois étapes.

- Une entrée en matière qui précise le sujet. On peut commencer par une phrase qui « amène » le sujet (une « accroche », qui peut éventuellement s’appuyer sur une citation). Ensuite, il s’agit de reprendre et de mettre en forme les éléments dégagés au brouillon lors de l'analyse du sujet : bornes spatiales et chronologiques, définition des mots-clés du sujet (capital, surtout quand des notions clés sont en jeu).

- L'énoncé de la problématique. C’est la « grande question » à laquelle le devoir va répondre. La forme interrogative est préférable, et il convient de se limiter à une ou deux questions. Enfin, plutôt qu’une simple reformulation de l’intitulé du sujet, on préfèrera en général un questionnement plus étayé.

- L'annonce du plan. C'est le fil rouge qui guide la démonstration : les étapes par lesquelles on se propose de répondre à la problématique. Pour l’annoncer, on peut utiliser des termes comme « d'abord », « ensuite » et « enfin » pour faciliter le repérage du plan par le correcteur.

b. La conclusion

Toute dissertation se termine par une conclusion générale. Celle-ci comporte deux étapes :

- Réponse à la problématique. On procède au rappel des grandes lignes du développement, et on répond à la problématique posée dans l'introduction.

- « Ouverture ». Elle est appréciée (quand elle est réussie), mais pas obligatoire. Elle peut consister en l’exposition d’un problème nouveau soulevé par le traitement de la problématique.

2. Construire le développement

Manuel : méthode bac p.346

Le développement s'organise généralement en deux ou trois parties. Chaque partie :

- comporte un paragraphe d'introduction (une à deux phrases), qui rappelle le thème traité dans cette portion du devoir, et un paragraphe de conclusion et de transition vers la partie suivante s'il y en a une.

- est subdivisée en sous-parties, également appelées paragraphes d'exposition, qui développent de façon ordonnée et logique la réflexion. Un paragraphe d'exposition comporte :

- une idée principale ou directrice énoncée dans la première phrase ;

- des faits précis, exemples clairement identifiés, souvent datés, localisés ou chiffrés.

NB. La note de service ministérielle précise que « la réalisation d'une illustration en appui du propos (croquis, schéma, etc.) amènera une valorisation de la note ; un fond de carte pourra être fourni si cela est adapté au sujet. La réalisation de cette production graphique n'a aucun caractère obligatoire, et son absence ne peut aucunement pénaliser le candidat. »

3. Conseils de mise en forme

- Soigner la présentation en aérant la mise en page : sauter des lignes entre les parties, ménager des alinéas à chaque paragraphe, écrire de manière lisible (graphie, couleur d’encre), le cas échéant insérer soigneusement les schémas.

- Soigner l’expression écrite : nul besoin d’envolées lyriques ou d’audacieuses métaphores ; en revanche, un style concis, une mobilisation du vocabulaire scientifique, une syntaxe et une orthographe correctes sont exigés. Pesez vos mots, relisez-vous !