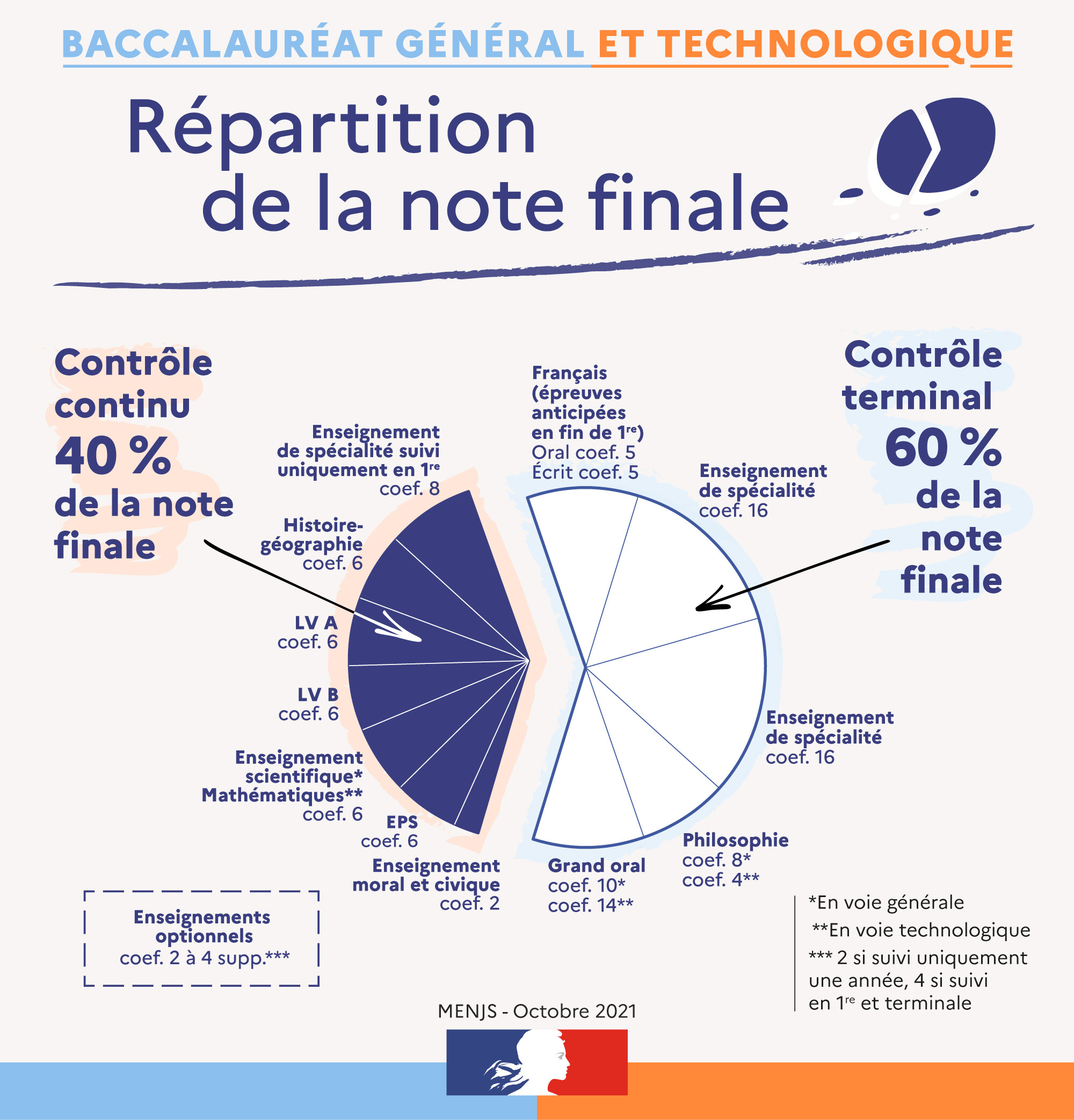

I. RAPPEL : LA PLACE DES ÉPREUVES DE SPÉCIALITÉ DANS LE BACCALAURÉAT

II. NATURE ET STRUCTURE DE L’ÉPREUVE

A. NATURE DE L’EXERCICE

B. EXEMPLES DE SUJETS DE DISSERTATION

1. Thème 1

2. Thème 2

3. Thème 3

4. Thème 4

5. Thème 5

6. Thème 6

III. CONSEILS DE MÉTHODE

A. ANALYSER LE SUJET ET DÉGAGER UNE PROBLÉMATIQUE

1. Analyser le sujet

2. Formuler une problématique

B. ORGANISER UN PLAN EN MOBILISANT SES CONNAISSANCES

1. Mobiliser ses connaissances

2. Bâtir un plan

C. RÉDIGER

1. Rédiger une introduction et une conclusion

2. Construire le développement

3. Conseils de mise en forme

I. Rappel : la place des épreuves de spécialité dans le baccalauréat

NB : contrôle continu (40%) + contrôle final (60%) :

Source : Note de service du 28-7-2021 (Bulletin officiel n°30 du 29 juillet 2021).

II. Nature et structure de l’épreuve

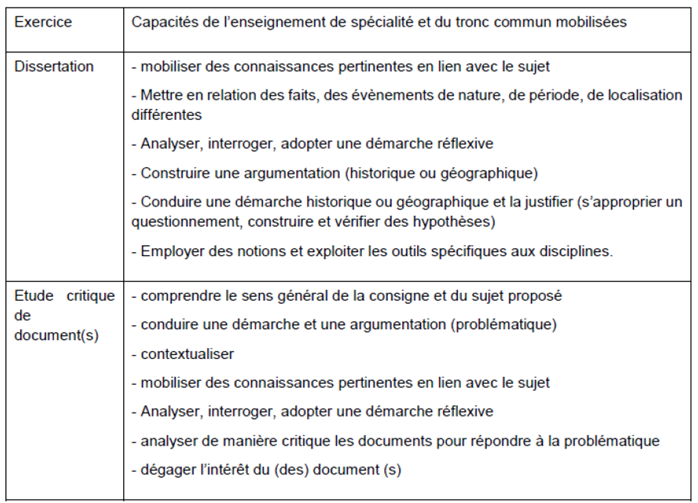

A. Nature de l’exercice

L'épreuve a pour objectif d'évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser des connaissances acquises dans différents contextes et cadres, construire une problématique, rédiger des réponses construites et argumentées, exploiter, organiser et confronter des informations, analyser des documents de sources et de natures diverses et à en faire une étude critique, faire preuve de capacités de réflexion en les étayant sur des connaissances.

L'épreuve est composée de deux exercices notés chacun sur 10 points (NB. Les deux exercices ne peuvent porter sur le même thème) :

- une dissertation (c’est ce qui nous intéresse ici) ;

- une étude critique d'un (ou deux) document(s).

Capacités et attendus de l’épreuve écrite d’HGGSP :

B. Exemples de sujets de dissertation

Nous avons à notre disposition les « sujets zéro » de la session 2020, les sujets prévus (et non utilisés) de la session 2021, et ceux de la session 2022.

1. Thème 1

Session 2022

- Les États et la maîtrise des mers et des océans : enjeux, compétition et coopération. (Polynésie 1)

- La conquête spatiale : un enjeu idéologique et de puissance. (Polynésie 2)

- Les océans et l’espace : quelles coopérations internationales ? (Asie 1)

- Mers et océans, des espaces de l’exercice de la puissance au XXIe siècle. (Amérique du Nord 2)

- Les enjeux de la conquête des mers et des océans (Centres étrangers 2)

- La conquête de l’espace de 1957 à nos jours : rivalités et coopérations (Métropole 1)

- Les espaces maritimes, objet de rivalités et de coopérations (Métropole 2)

2. Thème 2

Session 2021

- Quels sont les moyens pour construire la paix depuis 1648 ? (Candidats libres 1)

- Pourquoi la paix est-elle difficile à établir au Moyen-Orient depuis 1948 ? (Candidats libres 2)

- Pourquoi la construction de la paix constitue-t-elle un défi et se confronte-t-elle à de multiples difficultés depuis la signature des traités de Westphalie ? (Amérique du Nord 1)

- La dimension politique de la guerre, évolutions et ruptures du XVIIIe à nos jours (Asie 2)

- Quels rôles jouent les acteurs internationaux (étatiques ou non) dans les conflits et les tentatives d’établir la paix au Moyen-Orient ? (Centres étrangers 1)

Session 2022

- Justifiez et nuancez l’affirmation suivante : « les guerres sont la continuation de la politique par d’autres moyens ». (Centres étrangers 2)

- Le Moyen-Orient depuis 1948 : une paix impossible ? (Mayotte-Liban 2)

Session 2023

- La guerre du XVIIIe siècle à nos jours : diversification des acteurs et de leurs motivations

- La paix est-elle toujours un objectif atteignable ? Vous appuierez votre dissertation sur des exemples étudiés durant l'année (Amérique du Nord 1)

- L'évolution des acteurs et des formes de la guerre depuis l'époque de Clausewitz (Amérique du Nord 2)

- Le Moyen-Orient depuis 1948, formes de conflits et tentatives de résolution (Asie 1)

- La diplomatie et le défi de la construction de la paix depuis 1648. (Asie 2)

- La guerre du XVIIIe siècle à nos jours : diversification des acteurs et de leurs motivations. (Afrique 1)

- Le modèle de Clausewitz et les conflits du XXIe siècle. (La Réunion 1)

- Ruptures et continuités des formes de la guerre depuis la fin du XXe siècle (Métropole 1)

- Négocier la paix depuis 1648 : permanences et mutations. (Nouvelle Calédonie 1)

- Les défis de la construction de la paix. (Nouvelle-Calédonie 2)

- La pensée clausewitzienne permet-elle de comprendre les conflits contemporains (à partir des années 1990) ? (Polynésie 1)

- Quelle est la place des États dans les conflits depuis la fin du XXe siècle ? (Métropole 2 septembre)

3. Thème 3

Session 2022

- Réparer les sociétés après un génocide : moyens et enjeux (Centres étrangers 1)

- Reconnaître la mémoire du génocide des Juifs et des Tsiganes : moyens et acteurs. (Mayotte Liban 1)

- Juger les crimes de masse et les génocides après 1946 (Mayotte-Liban 2)

- Juger les génocides et les crimes de masse depuis 1945. (Polynésie 2)

- Juger les génocides et les crimes de masse, une justice uniquement internationale ? (Amérique du Nord 1)

4. Thème 4

Session 2020 (sujets « Zéro »)

- Le patrimoine, héritage du passé ou construction mémorielle ?

Session 2021

- Le patrimoine français, quels enjeux économiques et diplomatiques ? (Candidats libres 2)

- Quelles sont les finalités de la valorisation du patrimoine en France ? (Métropole 1)

- Développement urbain et patrimoine sont-ils conciliables ? (Votre réflexion s’appuiera sur l’exemple de la France) (Asie 2)

- Le patrimoine : un objet politique et géopolitique (vous envisagerez le sujet à différentes échelles)

(centres étrangers 2)

Session 2023

- Protection et valorisation du patrimoine en France. (Métropole 2)

- Pourquoi protéger le patrimoine dans le monde ? (Amérique du Nord 1)

- Comment protéger et valoriser le patrimoine en France ? (Amérique du Nord 2)

- Développement économique et protection du patrimoine dans le monde. (Asie 1)

- Pourquoi protéger le patrimoine dans le monde ? (Afrique 1)

- La valorisation du patrimoine dans le monde : atout ou menace pour sa préservation ? (La Réunion 1)

- Comment le patrimoine contribue-t-il au rayonnement mondial de la France ? (Liban 2)

- Le patrimoine, un objet de conflits. (Nouvelle-Calédonie 2)

- Existe-t-il, depuis le XIXe siècle, une politique française de préservation et de valorisation du patrimoine ? (Polynésie 2)

5. Thème 5

Session 2020 (sujets « Zéro »)

- Les sociétés humaines face aux fluctuations du climat, hier et aujourd’hui.

Session 2021

- Quels sont les enjeux de la protection de l’environnement ? (Centres étrangers 1)

- La gestion de la question environnementale par les acteurs états-uniens à différentes échelles (métropole 2)

- Les acteurs états-uniens face aux enjeux environnementaux (candidats libres 1)

- L’action des sociétés sur l’environnement n’est-elle tournée que vers l’exploitation ? (Amérique du Nord 1)

Session 2022

- La question environnementale aux États-Unis, un objet de tensions entre différents acteurs ? (Amérique du Nord 1)

- « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » : pourquoi le président Chirac lance-t-il cet avertissement sur le changement climatique dans le cadre du sommet de la Terre de 2002 et a-t-il été pris en compte ?

(Amérique du Nord 2) - Les États-Unis et l’environnement à différentes échelles (Métropole 1)

- Les nouvelles formes et logiques de la guerre au XXIe siècle (Métropole 2)

- L’environnement aux États-Unis : usages, tensions et acteurs depuis le XIXe siècle. (Mayotte Liban 1)

- Les politiques étatsuniennes à différentes échelles, depuis le XIXe siècle, reflètent-elles les grands enjeux environnementaux ? (Polynésie 1)

- Les enjeux de la question climatique (Centres étrangers 1)

- Les sociétés et leur environnement : des relations anciennes et complexes. (Asie 1)

Session 2023

- Le changement climatique, évolution, acteurs et tensions. (Asie 2)

- La question environnementale aux États-Unis : acteurs et tensions. (Afrique 2)

- Le changement climatique, d'une urgence globale aux réponses locales. (Liban 1)

- Comment les sociétés se sont-elles adaptées au changement climatique depuis le Moyen Age ? (Liban 2)

- Question climatique et coopération internationale. (Nouvelle Calédonie 1)

- Changement climatique et sociétés, depuis le Moyen Age. (Polynésie 2)

- Le climat, une question au cœur des relations internationales. (Métropole 2 septembre)

6. Thème 6

Session 2020 (sujets « Zéro »)

- Diffuser la connaissance, un enjeu pour les communautés savantes et pour les États.

Session 2021

- Le cyberespace : quelles réalités et quels défis ? (Métropole 1)

- Comment construire et protéger la connaissance ? (Métropole 2)

- Les États face à l’enjeu de la connaissance depuis la deuxième partie du XXe siècle (centres étrangers 2)

Session 2023

- La production et la circulation de la connaissance connaissent-elles des frontières ? (Métropole 1)

- La circulation de la connaissance, un enjeu géopolitique. (Métropole 2)

- La connaissance : un enjeu majeur des relations internationales (Amérique du Nord 2)

- Les États et le contrôle de la connaissance depuis la deuxième partie du XXe siècle. (Afrique 2)

- La connaissance, un enjeu politique, social et géopolitique pour les États. (Liban 1)

- L'accès à la connaissance, un enjeu pour les sociétés et les États à partir du XXe siècle. (Polynésie 1)

III. Conseils de méthode

Manuel : méthode bac p.22-23

A. Analyser le sujet et dégager une problématique

[Au brouillon]

1. Analyser le sujet

- Lecture attentive de l’énoncé du sujet.

- Repérage des termes importants -en vue d’en fournir une définition.

- Bornage du sujet dans le temps et dans l’espace (contexte) : cadre chronologique, échelle spatiale.

2. Formuler une problématique

L’analyse d'un sujet doit conduire à la formulation d'une problématique : il s'agit de poser une question précise (ou deux) à laquelle la dissertation se propose de répondre de manière organisée.

Rappel (définition) : la problématique d’un sujet est l’approche ou la perspective théorique qu’on décide d’adopter pour traiter le problème posé par la question de départ. Elle est une manière d’interroger les phénomènes étudiés de manière efficace et donc d’éviter ainsi la simple récitation des connaissances. En d’autres termes, c’est une reformulation intelligente du libellé sous forme d’une série de questions ou d’affirmations découlant de ces questions.

Quels sont les liens logiques entre les termes du sujet ? Avons-nous : des mots associés (juxtaposition) ; ou bien une mise en relation par des opérateurs logiques : « ou » (alternative), « car » (causalité), « donc » (conséquence), « mais », (opposition), « face » (confrontation), « de/à » (évolution), « et » (polysémique).

B. Organiser un plan en mobilisant ses connaissances

[Au brouillon]

1. Mobiliser ses connaissances

Lister au brouillon les connaissances qui semblent devoir être mobilisées pour traiter le sujet : notions, faits, dates, lieux, acteurs...

Rassembler les idées et les faits en différentes catégories ou thèmes : c’est l’ébauche du futur plan.

2. Bâtir un plan

Toute dissertation demande l'élaboration d'un plan qui organise la réponse à la problématique. Chaque sujet ayant sa spécificité, il faut suivre une démarche en accord avec la problématique adoptée.

Le plan comporte généralement trois parties qui correspondent à chaque étape de votre réponse. Votre devoir doit être équilibré, c’est-à-dire que la longueur de vos différentes parties ne doit pas être trop disproportionnée.

Plusieurs types de plan sont possibles :

- Plan thématique : la réponse au sujet s'organise autour de quelques grands thèmes (parfois précisés dans l’intitulé du sujet).

- Plan comparatif : 1/ Points communs ; 2/ Différences ; 3/ Complémentarité, ou encore : 1/ Permanences ; 2/ Mutations ; 3/ Typologie.

- Plan analytique (ou inductif) : 1/ Aspects, description ; 2/ Causes, explication ; 3/ Conséquences, problèmes, solution, typologie...

- Plan chronologique : c'est le mieux adapté pour analyser une évolution. II faut chercher à découper le cadre chronologique du sujet en plusieurs périodes. Chacune donne lieu à une partie du plan. Les dates charnières doivent pouvoir être justifiées dans le devoir.

NB. Il est souvent nécessaire de s’émanciper du plan du cours. Ce qui doit guider le choix du plan, c’est la nécessité de produire un propos « problématisé », càd une démonstration, un cheminement, pas un « catalogue » de connaissances restituées. Ici, le principal effort à produire consiste à limiter la discontinuité chronologique entre nos jalons.

C. Rédiger

[Au « propre »]

1. Rédiger une introduction et une conclusion

a. L’introduction

L'introduction générale comporte trois étapes.

- Une entrée en matière qui précise le sujet. Il faut commencer par une phrase qui « amène » le sujet (une « accroche », qui peut éventuellement s’appuyer sur une citation. Ensuite, il s’agit de reprendre et de mettre en forme les éléments dégagés au brouillon lors de l'analyse du sujet : bornes spatiales et chronologiques, définition des mots-clés du sujet (capital, surtout quand des notions clés sont en jeu).

- L'énoncé de la problématique. C’est la « grande question » à laquelle le devoir va répondre. La forme interrogative est préférable. Il convient de se limiter à une ou deux questions. Enfin, plutôt qu’une simple reformulation de l’intitulé du sujet, on préfèrera en général un questionnement plus étayé.

- L'annonce du plan. C'est le fil rouge qui guide la démonstration : les étapes par lesquelles on se propose de répondre à la problématique. Pour l’annoncer, on peut utiliser des termes comme « d'abord », « ensuite » et « enfin » pour faciliter le repérage du plan par le correcteur.

b. La conclusion

Toute dissertation se termine par une conclusion générale. Celle-ci comporte deux étapes :

- Réponse à la problématique. On procède au rappel des grandes lignes du développement, lequel doit permettre de répondre à la problématique posée dans l'introduction.

- « Ouverture ». Elle est appréciée (quand elle est réussie), mais pas obligatoire. Elle peut consister en l’exposition d’un problème nouveau soulevé par le traitement de la problématique.

2. Construire le développement

Le développement s'organise généralement en deux ou trois parties. Chacune de ces parties est subdivisée en paragraphes.

Le premier paragraphe et le dernier paragraphe ont un statut différent des autres : le premier est un paragraphe d'introduction (une à deux phrases), qui rappelle le thème traité dans cette portion du devoir ; le dernier paragraphe (une à deux phrases) est un paragraphe de conclusion et de transition vers la partie suivante s'il y en a une. NB. Vous pouvez extraire ces paragraphes des parties de votre travail et leur préférer des paragraphes de transition de quelques lignes, assurant la transition entre deux parties.

Les autres paragraphes sont plus longs, ce sont des paragraphes d'exposition qui développent de façon ordonnée et logique la réflexion. Leur longueur est variable, mais n’excède généralement pas une demi-page. Un paragraphe d'exposition comporte :

- une idée principale ou directrice énoncée dans la première phrase ;

- des faits précis, exemples clairement identifiés, souvent datés, localisés ou chiffrés.

NB. La note de service ministérielle précise que « la réalisation d'une illustration en appui du propos (croquis, schéma, etc.) amènera une valorisation de la note ; un fond de carte pourra être fourni si cela est adapté au sujet. La réalisation de cette production graphique n'a aucun caractère obligatoire, et son absence ne peut aucunement pénaliser le candidat. »

3. Conseils de mise en forme

- Soigner la présentation en aérant la mise en page : sauter des lignes entre les parties, ménager des alinéas à chaque paragraphe, écrire de manière lisible (graphie, couleur d’encre), le cas échéant insérer soigneusement les schémas

- Soigner l’expression écrite : nul besoin d’envolées lyriques ou d’audacieuses métaphores ; en revanche, un style concis, une mobilisation du vocabulaire scientifique, une syntaxe et une orthographe correctes sont exigés. Pesez vos mots, relisez-vous !