|

I. Quelques rappels

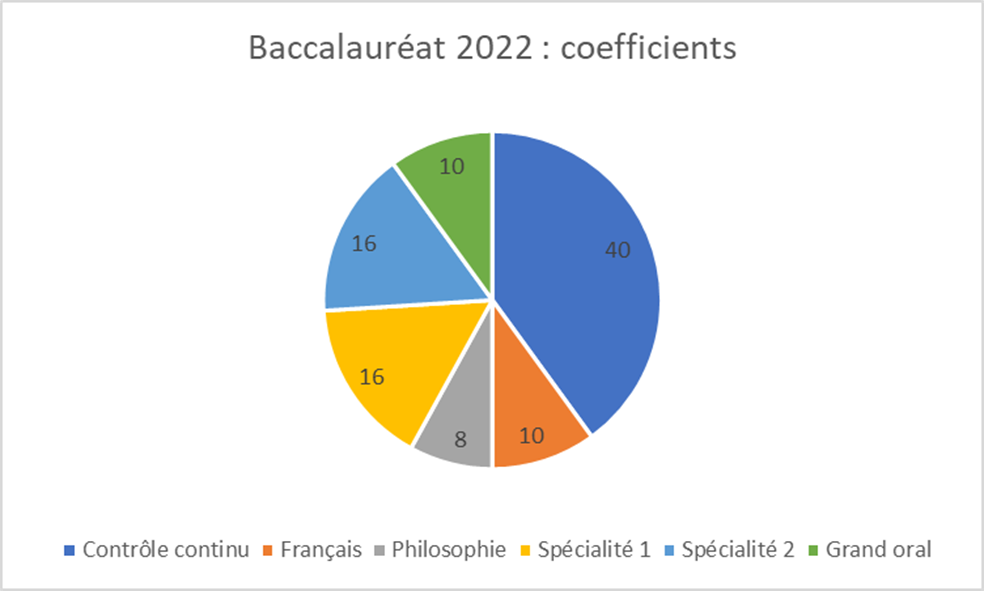

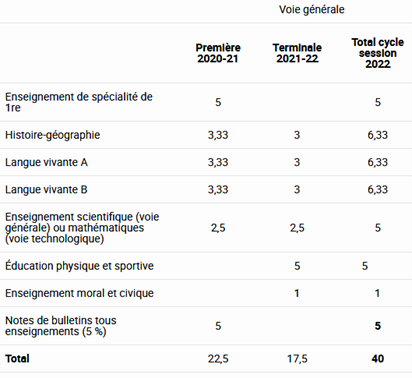

A. La place de l’histoire-géographie dans l’évaluation finale

Contrôle continu (40%) et contrôle final (60%) :

Contrôle continu (détail) :

Source : Note de service du 28-7-2021 (Bulletin officiel n°30 du 29 juillet 2021).

B. Les évaluations « type bac »

Elles correspondent aux exercices auparavant prévus pour les épreuves communes de première et de terminale

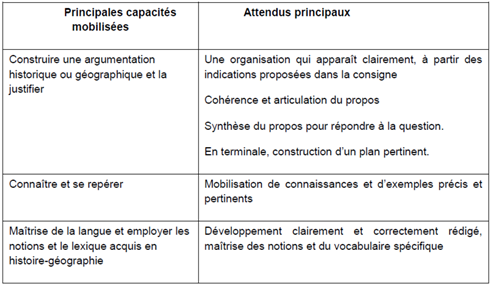

1. Réponse à une question problématisée

Il s'agit d'une réponse rédigée et construite. Le candidat doit montrer qu'il a acquis des capacités d'analyse, qu'il maîtrise des connaissances, sait les sélectionner et les organiser de manière à répondre à la problématique de la question.

Capacités et attendus :

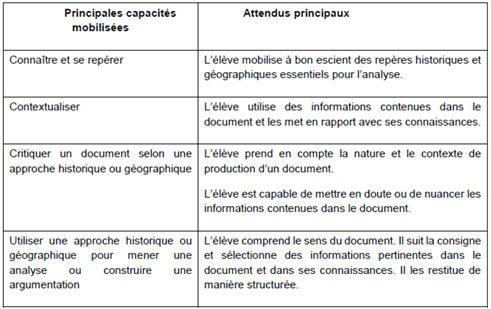

2. Analyse de document(s)

L'analyse de document(s) est accompagnée d'une consigne suggérant une problématique.

Le ou les document(s), en histoire comme en géographie, comporte(nt) un titre et, si nécessaire, un nombre limité de notes explicatives.

Cet exercice s’inscrit dans les épreuves communes de contrôle continu, et les présentes indications ont pour objet d’en faciliter la pratique.

Cet exercice permet de travailler la mobilisation des connaissances, l’expression écrite et l’argumentation.

L’énoncé est donné sous forme d’une question. Les élèves disposent d’une heure pour rédiger leur réponse. On ne saurait donc attendre dans la question problématisée tout ce que l’on attend d’une composition ou d’une dissertation.

Tout d’abord, la problématique est fournie par le sujet qui est déjà une question. La formule « question problématisée » indique que la problématique n’est pas à construire.

L’introduction a donc pour objet essentiel de présenter le plan qui sera choisi pour la réponse. En première, l’élève peut reprendre les axes proposés dans l’indication. En terminale, il devra construire son plan.

Le développement peut être en deux ou trois parties. Il faut s’appuyer sur des exemples précis et articuler les idées générales avec des acteurs, des lieux, des événements.

Cela implique que l’on ne peut répondre à une question problématisée en quelques lignes. Mais l’exercice est réalisé en une heure : on n’attend donc pas nécessairement une réponse de plus de deux pages. Ce calibrage est bien sûr tout à fait indicatif, car on ne saurait confondre la qualité et la quantité.

La réponse à la question problématisée doit donc être développée avec rigueur et rédigée avec clarté dans l’expression. Le propos doit mobiliser des notions et le vocabulaire spécifique de la discipline concernée.

La conclusion doit fournir des éléments de réponse à la question posée[1].

Capacités et attendus :

3. Réalisation d’une production graphique

Lorsque la production graphique est un croquis, ce croquis est réalisé à partir d'un texte élaboré pour l'exercice qui présente une situation géographique. Un fond de carte est fourni. Le candidat fait preuve d'une plus grande autonomie pour identifier, organiser et hiérarchiser les éléments à représenter et construire la légende.

Dans le cas d'une autre production graphique, les consignes et les données servant à l'élaboration de cette production sont fournies avec l'exercice.

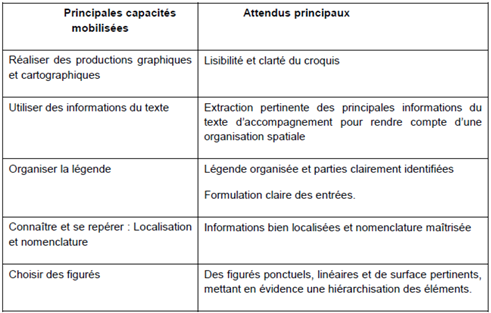

Capacités et attendus :

II. Conseils et suggestions pour l’analyse de document(s)

Cf. manuel de géographie p.22-23, manuel d’histoire p.20-21

A. Au brouillon (durée suggérée : 15 minutes maximum)

1. Analyser le sujet

- Étudier les termes précis de la question posée, éventuellement les définir (identifier les notions-clés).

- Préciser son cadre spatio-temporel (où et quand ?)

2. Comprendre la problématique

Elle figure de manière explicite dans l’intitulé du sujet. Il s’agit de la « grande question » historique ou géographique induite par le sujet, et l’ensemble de votre propos constitue la réponse à cette question.

3. Identifier le ou les document(s)

Le document est le support de la réponse à la consigne, il doit être au cœur de la réflexion du candidat. Il faut donc identifier les spécificités du document :

- auteur et destinataire,

- nature,

- contexte de production / de réception

4. Utiliser la consigne pour analyser les documents

- repérer dans le(s) document(s) les éléments permettant de répondre à la consigne

- les mettre en relation avec les connaissances personnelles permettant de les éclairer

B. Au « propre »

1. Introduction

Une introduction comporte au maximum trois étapes :

- « Accroche », définition des notions-clés[2], présentation du ou des document(s) : nature (source éventuellement), auteur/destinataire, contexte.

- Formulation de la problématique.

- Annonce du plan.

2. Développement

- Il doit se présenter sous la forme de paragraphes distincts (3 en général), correspondant fidèlement au plan annoncé.

- Chaque paragraphe contribue à la réponse à la problématique en mettant en relation les éléments de réponses contenus dans le(s) document(s) (citez les textes entre guillemets, décrivez les images…) et vos connaissances personnelles (en particulier en vous appuyant sur les notions-clés du cours et es principaux repères chronologiques ou spatiaux).

NB : en géographie, la présence de schémas est valorisée.

3. Conclusion

La conclusion comporte au maximum deux étapes :

- Une réponse à la problématique.

- Une explication sur ce que le(s) document(s) apporte(nt) à la compréhension du sujet abordé, soulignant leur pertinence et éventuellement leurs faiblesses.

4. Conseils de mise en forme

- Soigner la présentation en aérant la mise en page : sauter des lignes entre les parties, ménager des alinéas à chaque paragraphe, écrire de manière lisible (graphie, couleur d’encre), le cas échéant insérer soigneusement les schémas (essentiellement en géographie)

- Soigner l’expression écrite : nul besoin d’envolées lyriques ou d’audacieuses métaphores ; en revanche, un style concis, une syntaxe et une orthographe correctes sont exigés. Pesez vos mots, relisez-vous !

III. En guise de conclusion

Aucun de ces exercices n’est à proprement parler impressionnant. Ils peuvent même être considérés comme assez simples, à quelques conditions :

- Avoir été assidu en classe, et y avoir pratiqué une écoute active assortie d’une prise de notes sérieuse.

- Avoir pris soin d’apprendre régulièrement au fur et à mesure des cours.

- S’être entraîné à chaque occasion (DS, les exercices facultatifs), sur tous les supports utiles (site internet, site collaboratif, manuel, banque nationale de sujets[3]…)

[1] Indications fournies par le site Eduscol.

[2] Dans le cadre d’une analyse de document(s), la définition des mots-clés peut également figurer dans le développement.

[3] http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-nationale-de-sujets/